2025年8月29日

棚は木材を使ったDIYでよく作られるテーマです。特に棚柱などの金物を使ったオープン棚は、高度なテクニックが無くても作れるのでたくさんの方が挑戦しています。今回の更新では、棚柱を使って実際に家屋の玄関にシンプルなシューズラックを作ったので、写真で工程を追いながら、DIYの事例としてご紹介したいと思います。

棚は木材を使ったDIYでよく作られるテーマです。特に棚柱などの金物を使ったオープン棚は、高度なテクニックが無くても作れるのでたくさんの方が挑戦しています。今回の更新では、棚柱を使って実際に家屋の玄関にシンプルなシューズラックを作ったので、写真で工程を追いながら、DIYの事例としてご紹介したいと思います。

目次可動棚をDIY 玄関にシューズラックを設置してみた

|

マルトクショップに日々お送りいただく事例写真のなかで、断トツ一位のテーブルに続いてたくさんの写真を頂くのが棚やチェストなどの収納家具です。特に金物を使って壁や柱に直に棚板を取り付ける”オープン棚” ”可動棚”の制作事例は、通年通してたくさんの作品をお送りいただいています。

マルトクショップに日々お送りいただく事例写真のなかで、断トツ一位のテーブルに続いてたくさんの写真を頂くのが棚やチェストなどの収納家具です。特に金物を使って壁や柱に直に棚板を取り付ける”オープン棚” ”可動棚”の制作事例は、通年通してたくさんの作品をお送りいただいています。

棚は生活に無くてはならない家具。どんな家にもある必須のアイテムだからこそ、その種類や形はバリエーション豊かです。一般的な棚とは木材で箱型を作り、その中に棚板を設置する家具のことを言いますが、背板や扉のない「常にオープンしている」棚のことを特にオープン棚と言います。

棚は生活に無くてはならない家具。どんな家にもある必須のアイテムだからこそ、その種類や形はバリエーション豊かです。一般的な棚とは木材で箱型を作り、その中に棚板を設置する家具のことを言いますが、背板や扉のない「常にオープンしている」棚のことを特にオープン棚と言います。

外側の箱部分(またはその一部分)を作らなくてもよいのでその分材料が少なくてもすむ(コストパフォーマンスがよい)、壁づけであればインパクトドライバーで棚板とブラケット(棚受け)をビス留めするだけで作ることができる(構造がシンプルでわかりやすい)、などの理由でDIYに人気のテーマです。

オープン棚でもチェストにおいても、棚板の高さを変えられるような仕組みのある棚のことを可動棚と呼びます。多くの場合は棚柱やダボレールを使用して棚受け(棚を置くための金物)を動かせるような仕組みを作っています。棚板が動かせることで、生活の変化と共に置くものが変わっても対応できる自由度の高さが魅力です。

オープン棚でもチェストにおいても、棚板の高さを変えられるような仕組みのある棚のことを可動棚と呼びます。多くの場合は棚柱やダボレールを使用して棚受け(棚を置くための金物)を動かせるような仕組みを作っています。棚板が動かせることで、生活の変化と共に置くものが変わっても対応できる自由度の高さが魅力です。

この記事を書いている私はお盆に引越しをしました。引越し先は昔ながらの大工さんが建てたという和風の中古物件。多少はリフォームもしましたが、まだまだ足りないもの、直したいところもたくさんあります。そんな私のDIY記録も今後時々ご紹介したいと思っていますので、ご一読いただければと思っています。

さて話が逸れましたが、そんな新居の「まだまだ足りないポイント」をご紹介します。

そう、靴箱がありません。我が家はめきめき成長中の子供2名を含む4人家族。引越し直後は簡易のラックで凌いでいましたが、特にミニマリストでもないので靴が溢れかえっている状態です。今回はDIYでオープンラックを作り、この玄関を整理整頓してみました。

DIYをするとき、一番はじめに用意すべきものはメジャーと鉛筆、ノートです。作りたいものと設置する場所の大きさを全て測って計算し、設計図を作りましょう。計算ミスさえしなければ、鉛筆書きの簡易なもので良いのです。でもよほど慣れた人で無ければ、材料リストと設計図は作ることをオススメします。

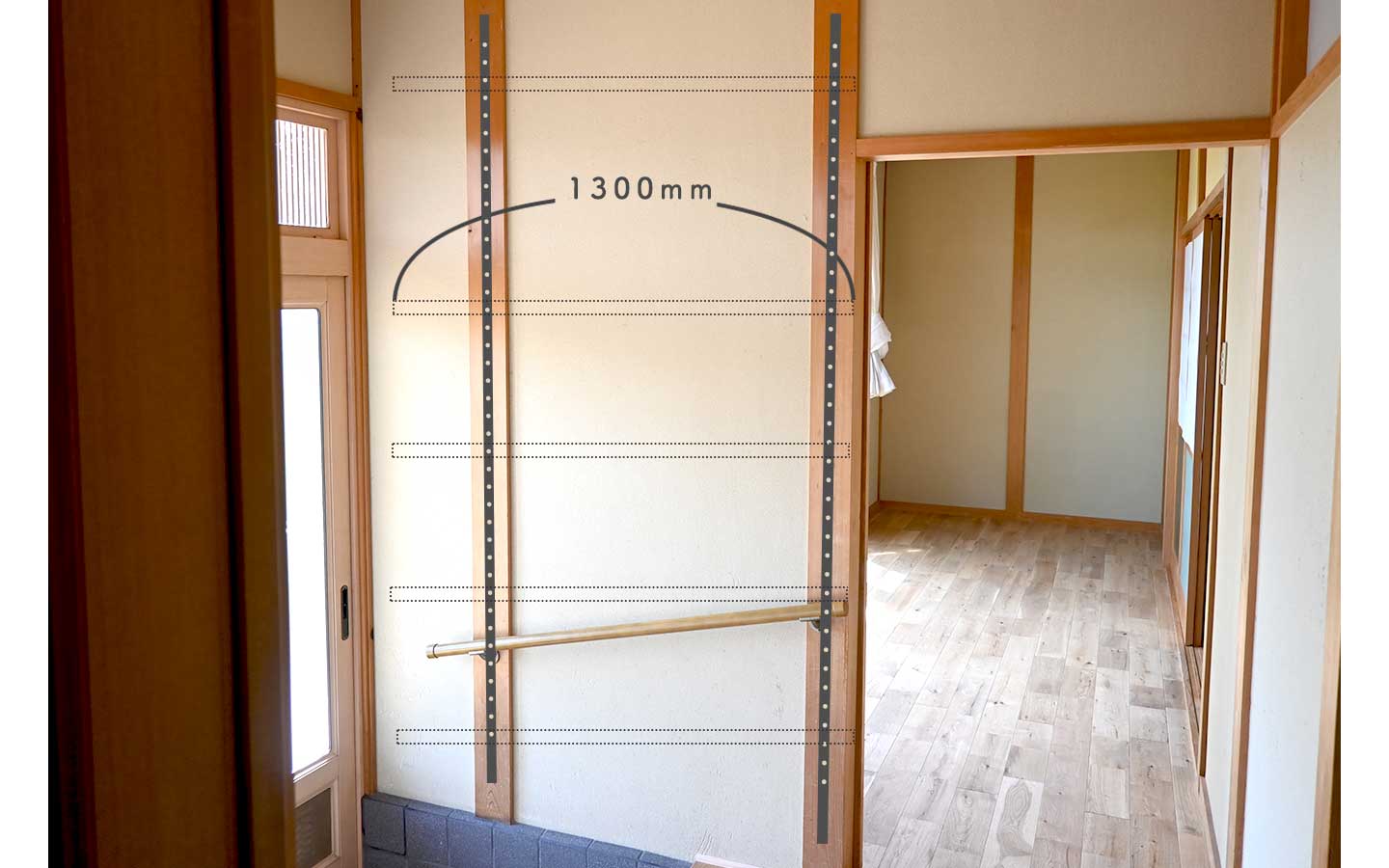

どんな棚を作るかのイメージを固めてから、実際にサイズを測ります。今回棚を設置する玄関は、入り口の内側から棚柱をつける2本めの柱の端まで1450mm。我が家の玄関は両開きの引き戸なため、入ってあまりにもすぐに棚板があるとぶつかる可能性が…ということで玄関ギリギリではなく少しだけ内側に設置したい。ということで棚板の長さは1300mmに決定しました。

今回は柱に棚柱を取り付けて、棚板に棚受けをビス留めして作るオープンタイプの棚を作ることにしました。家族4人+その他収納のイメージで棚板は5枚。ここまでは良かったのですが、壁の構造上ビス留めできる場所が2箇所しか無いので、果たして1300mmの長い棚板5枚+靴を2点で支えることができるのか不安がよぎりました。

ということで、棚柱とブラケット(棚受け)はスガツネ工業の重量用のものを購入。四点留めなら棚板一枚あたり150kgを支えることが可能とのことで、二点でもその半分くらいは支えることができるだろうとの期待を込めて選びました。更に、ビスもできるだけ長い物を使用することでカバーします。

壁づけのオープンシェルフを作る上で、一番ネックになるのは壁に直接穴を開けることでしょうか。今回は柱に直接棚を設置しましたが、賃貸など壁に穴を開けたく無い場合には簡易の柱を設置する方法もあります。

今回用意した材料は以下の通りです。

今回用意した材料は以下の通りです。

|

・アカシア集成材 25×300×1400mm 5枚(全周糸面加工+2点5R加工)

・ランプ印ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820重量用 ×2

・ランプ印 棚柱用ブラケット SPHL-FB200 ×10 (ビス付属)

・棚柱用 コーススレッド38mm (木ネジ) ×22

|

届いた木材を並べてみると…。ちゃんとサイズを測って、重量も確かめたはずなのに、圧倒されるサイズ感です。幼稚園児の我が子より大きな板五枚を前に、一瞬ひるむ気持ちが湧きましたが、あとは進むしかありません。

他のDIYで塗料が余っていたので、今回は無塗装材を購入。自分で自然塗装を行いました。自然塗装の木材は購入後も時々メンテナンスでオイルを塗り直す必要があるので、初期投資はかかりますがオイルを購入してしまって自分で塗ったほうが長い目で見ると安上がりです。時間の余裕と場所がある方はぜひ挑戦してみてくださいね。

他のDIYで塗料が余っていたので、今回は無塗装材を購入。自分で自然塗装を行いました。自然塗装の木材は購入後も時々メンテナンスでオイルを塗り直す必要があるので、初期投資はかかりますがオイルを購入してしまって自分で塗ったほうが長い目で見ると安上がりです。時間の余裕と場所がある方はぜひ挑戦してみてくださいね。

金物はビニールで保護してあったので全部綺麗に取り去り、玄関には施工の邪魔になる場所に手すりがあったので取りました。

今回のDIYはとても単純ではありますが、その中でも立ちはだかる難関その1はこの作業です。笑

今回のDIYはとても単純ではありますが、その中でも立ちはだかる難関その1はこの作業です。笑

左右の棚柱を同じ位置に取り付けなければなりません。普段もくもく通信を更新しながらもDIYはほぼ素人の私。メジャーの扱いにも正直あまり自信が無いので、そこは泥臭く、鉛筆で墨つけ(材料に直接印を書き込むこと)をすることにしました。

棚柱を天辺に押し付けて、「そこを一番上にしたらちょうど良さそうなビス穴」に鉛筆を押し込んで墨つけ。印をつけられたら、その墨つけした部分に一番上のビス穴を合わせてみて全体の取り付け位置を確認してみます。

いい感じなのでこのまま設置します。今回取り付ける壁は真壁(しんかべ)と言って構造の柱がむき出しの、日本家屋によく見られる壁なので石膏ボードの壁のように下地を探す必要はありません。ただ最近の建物ではこうした壁の方が少数派かと思いますので、柱が見えない壁にビスを打ち込む際にはきちんと下地を探して打ち込む必要があります。

次はいよいよインパクトドライバーの出番です。下穴を2箇所ほど開けて、ひとまず上2本ほどのビスを打ち込めば棚柱は仮固定されます。そこかはら両手がフリーになるので、棚柱の穴に直接ドリルビットを差し込んで下穴→ビス留めを行いました。いきなりビスを打ち込まずに、必ずビスの径より少し小さめの下穴を明けてからビスで留めることで、木材の割れを防ぐことができます。ビスは38mmの長めのものを用意しました。

次はいよいよインパクトドライバーの出番です。下穴を2箇所ほど開けて、ひとまず上2本ほどのビスを打ち込めば棚柱は仮固定されます。そこかはら両手がフリーになるので、棚柱の穴に直接ドリルビットを差し込んで下穴→ビス留めを行いました。いきなりビスを打ち込まずに、必ずビスの径より少し小さめの下穴を明けてからビスで留めることで、木材の割れを防ぐことができます。ビスは38mmの長めのものを用意しました。

取り付け完了!左右の均整もまずまずいい感じです。(写真の角度の関係で多少斜めに見えますが左右バランスよく付けられました。)

勘の良い方ならもうお分かりかもしれませんが、難関その2はこの作業です。(そして最難関です)5枚の棚板全て、同じ位置にブラケット(棚受け)を取り付けなければなりません。棚柱とブラケットがただ合っているだけでなく、五枚全てのブラケットが同じ位置に付いていなければ、仕上がりの端がガタガタになってしまいます。

勘の良い方ならもうお分かりかもしれませんが、難関その2はこの作業です。(そして最難関です)5枚の棚板全て、同じ位置にブラケット(棚受け)を取り付けなければなりません。棚柱とブラケットがただ合っているだけでなく、五枚全てのブラケットが同じ位置に付いていなければ、仕上がりの端がガタガタになってしまいます。

考えた結果、ブラケットを棚柱に取り付けた状態で棚板を載せて、下から墨つけを行うことで位置を揃える作戦で行くことにしました。もちろんきちんと技術のある大工さんはこんなことしないかと思います。でも、メジャーで図るそばから「あっずれちゃった!」なんてやっているDIY初心者には案外この方法がおすすめです。全ての棚板をブラケットに載せて降ろして、とやるのが面倒な方にはマーキングポンチなどの印つけアイテムもありますよ。

今回のブラケットを見ると、穴が涙型のような形になっています。私は始めこの穴の理由が理解できず、ブラケットを棚板に完全に取り付けてから棚柱に取り付けようとしました。…ら、見事にはまらない!これは難しいぞと思いましたが、改めて穴を観察した結果、手順が違うことに気がつきました。

********

1

ブラケットをあらかじめ棚柱に取り付けた状態で板を乗せて、涙型の細い部分にビスが来るように墨付け

ブラケットをあらかじめ棚柱に取り付けた状態で板を乗せて、涙型の細い部分にビスが来るように墨付け

2

一度おろして付属のビスを半分ほど打ち込み、ふたたびブラケットに乗せる。ブラケットの丸い大きい穴からビスの頭を出す。

一度おろして付属のビスを半分ほど打ち込み、ふたたびブラケットに乗せる。ブラケットの丸い大きい穴からビスの頭を出す。

3

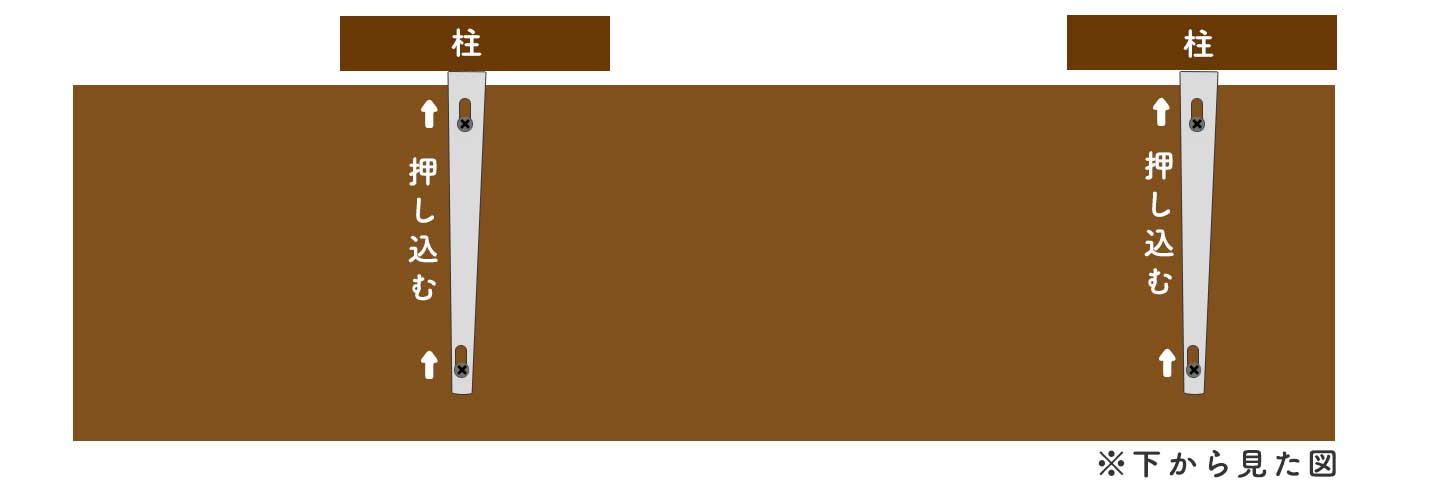

すべてのビスの頭が入ったら、棚板を壁に向かって押し込んで本来の位置にビスが来るようにして、下からビスを締める。

すべてのビスの頭が入ったら、棚板を壁に向かって押し込んで本来の位置にビスが来るようにして、下からビスを締める。

********

理由なく涙型の穴が空いている訳ではなく、初めは大きな穴にビスの頭をくぐらせることで、適度に遊びがあるので自動的に軽微なずれを調整できる仕組みだったのでした。ブラケットの上に棚板を乗せた状態で取り付けることで、なんとか五枚全て取り付けることができました。

でも、もしも失敗したらパテで埋めれば良いのです。少しくらい余計な穴が空いてしまっても、下の方の棚板の裏面は見えないので、失敗した棚板は下段に追いやりましょう。実際に私は一枚失敗しました。そんなラフさでやればDIYもちょっと気楽にできるかもしれません。

なんとか無事に取り付けることができました。細かく言及すれば思うところが無くはないですが、仕上がりは大体満足しています。普段工場で仕事をしているわけでは無い、在宅ワーカーの私でも2時間前後で仕上げることができました。(塗装の時間は除く)

なんとか無事に取り付けることができました。細かく言及すれば思うところが無くはないですが、仕上がりは大体満足しています。普段工場で仕事をしているわけでは無い、在宅ワーカーの私でも2時間前後で仕上げることができました。(塗装の時間は除く)

下ろしてみると大きく見えた棚板も、取り付けてみればぴったり。重量用の棚柱もしっかりしていてガタつきも無く、少しくらい子供が寄りかかっても大丈夫そうです。数が増えると意外に金額がかさむ金物ですが、性能で金具を選定のは大切だなと実感しました。

DIYで一番ネックになるのはやっぱり準備と「やるぞ!」と自分を奮い立たせるマインドでは無いでしょうか。でも、実際にやってみると意外とスルッと終わってしまうことがほとんどかもしれません。そして、終わった後にはちょっとした充実感があり、出来上がった作品には購入した既製品には湧かない並々ならぬ愛着が生まれます。

間違いなく既製品を買った方が楽ではありますが、DIYを愛する人はそんな充足感から次々に作品を作るのかもしれません。そしてマルトクショップ はそんな人たちに支えられて長い間、通信販売を続けられています。

今後もDIYの参考になる記事を発信していきたいと思っていますので、ぜひまたもくもく通信を見に来てくださいね。